Hat Akzo Nobel versucht, einen innovativen Erfinder auszutricksen?

Die Lack-Branche ist in heller Aufregung: Akzo Nobel, der weltweit operierende Farbhersteller, hat ein Gerät vorgestellt, das die Arbeit mit der Spritzpistole revolutionieren soll. Doch inzwischen werden kritische Fragen gestellt: Ist das Gerät, das angeblich mehr als 30.000 Euro kosten soll, wirklich so neu und innovativ wie behauptet – oder haben einige Leute nur unverschämt dick aufgetragen? Schlimmer noch: Hat der Konzern seine Technik etwa bei einem schwäbischen Mittelständler abgekupfert? Unsere Recherchen fanden Stoff für einen echten Wirtschaftskrimi – mit fragwürdigen Provisionsforderungen, möglichen Patentrechtsverletzungen und ganz viel Profitgier. Die Compliance-Abteilung von Akzo Nobel wurde bereits eingeschaltet, Rechtsanwälte verschicken böse Schreiben…

Es war Ende November letzten Jahres, als die große Stunde des Armin Dürr schlug. Rund 700 Menschen drängten sich im Saal des 587-Betten-Hotels „Marriott“ im Zentrum Frankfurts. Ihnen präsentierte der Technik-Manager von Akzo Nobel aus Stuttgart ein Gerät, das die Prozesse in der Lackierkabine angeblich schneller, sicherer und profitabler machen soll.

Mit theatralischer Geste zog Dürr auf der Bühne ein schwarzes Tuch von einem grauen Metallkasten. In dessen Fronttür war ein Display zu erkennen, und an der einen Seite hing ein ungewöhnlich dicklicher Schlauch.

Das sei der „Paint Perform Air“, sagte Dürr. Er sprach von einer “Innovation” – also von einer echten Neuheit –, und er sagte auch, es handele sich um eine “einzigartige Technologie”.

Die Webseite schadens.news.de berichtete hinterher von einer „Weltpremiere“. Und das Branchenmagazin „Lackiererblatt“ bejubelte ein „technisches Highlight“, dessen Enthüllung der „Höhepunkt der Veranstaltung“ gewesen sei: „Mit diesem Markteintritt setzt Akzo Nobel branchenweit einen technologischen Meilenstein.“

Weltpremiere, technisches Highlight, technologischer Meilenstein: Derlei Superlative klangen nahezu angenehm zurückhaltend angesichts der Sprüche, die Akzo Nobel wenig später via Internet herausposaunte. „Die Welt ist nicht gemacht für den Stillstand“, tönt in einem aufwändig produzierten Youtube-Video eine männliche Stimme aus dem Off: „Akzo Nobel bringt jetzt eine Innovation auf den Markt, die alles verändern wird“ – Betonung auf „alles“. Und dann noch dieser Satz als Lockruf an die Lackbranche: „Mit dem Paint Perform Air bieten wir marktweit einen einzigartigen technologischen Vorteil.“

Alles? Verändern? Einzigartig? Vorteil? Akzo Nobel, ist das wirklich die Wahrheit?

Wer derart dick in aller Öffentlichkeit aufträgt, der muss mit kritischen Fragen rechnen. Die haben wir gestellt – und sind dabei auf Geschehnisse und wohl auch Geheimnisse gestoßen, die einige Leute am liebsten von strengster Stillschweigepflicht verhängt sehen wollen. Und die vielleicht noch zu einem wahren Wirtschaftskrimi werden könnten. Etliche Anwälte wurden bereits in Stellung gebracht…

Ein Schwabe berichtet von Geheimverhandlungen mit Akzo Nobel

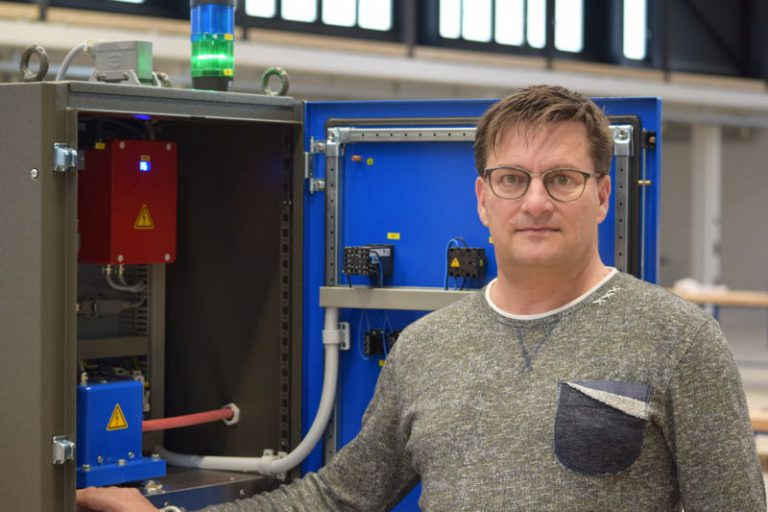

Gut 300 Kilometer von Frankfurt entfernt, im baden-württembergischen Dörfchen Altheim, treffen wir Thomas Mayer. Er ist Schwabe durch und durch, unprätentios, ganz sicher schlau und in jedem Fall stur. Ihm gehört das Unternehmen ensutec Products GmbH, er ist der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer, und er sagt: „Die Technologie im Paint Perform Air soll einzigartig sein? Das kann Akzo Nobel nicht ernsthaft meinen!“

Entsprechende Geräte gibt es nach Mayers Darstellung bereits seit Jahren: „Ich habe sie 2018 auf den Markt gebracht, mit mehrfach patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Technik.“ Die sei inzwischen vielfach erprobt und bestens bewährt, „das weiß man bei Akzo Nobel auch ganz genau. Deshalb wollte Herr Dürr noch vor einem Jahr meine Geräte exklusiv vertreiben.“ Dürr habe die ensutec-Technik intensiv testen können und lange mit Mayer verhandelt, natürlich mit Geheimhaltungsklausel. „Aber dann platzte die bereits avisierte Vertragsunterzeichnung überraschend.“

Warum? Waren die Geräte vielleicht nicht gut genug?

Thomas Mayer lacht: „Nein! Ganz im Gegenteil!“ Akzo Nobel habe seine Geräte nach mehreren Testläufen in Deutschland und in der Schweiz für sehr gut befunden: „Das habe ich auch schriftlich von denen bekommen!“ Aber kurz vor Vertragsabschluss habe Akzo Nobel verlangt, er – Mayer – müsse sich mit dem Lackanlagen-Hersteller Sehon einigen. „Und der verlangte plötzlich eine Provision für jedes verkaufte Gerät: Ich hätte ihm Millionen zahlen müssen. Das habe ich abgelehnt. Daraufhin hat Akzo Nobel den Vertrag mit mir gecancelt.“

Provisionen in Millionenhöhe? Für eine Drittfirma, die an dem eigentlichen Deal gar nicht beteiligt war und keinerlei Ansprüche haben dürfte?

Was wird denn da „gespielt“?

Hauptbeteiligte reagieren auf kritische Fragen ziemlich uncool

Wir sind dem Fall nachgegangen. Wir haben Aussagen und umfangreiche Dokumente zusammentragen können. Und nicht zuletzt sind wir mit Fragen an die Hauptbeteiligten herangetreten und haben sie um Antworten gebeten, um die Dinge auch aus ihrer Sicht verstehen und darstellen zu können.

Doch Armin Dürr, der seinen Titel mit „Technical Service Manager DACH Akzo Nobel“ angibt, und Benjamin Burkard, sein zuständiger Akzo Nobel-Geschäftsführer in Stuttgart, sowie Firmenchef Tiemo Sehon aus Gechingen, der über seine nach ihm benannte Firma Sehon GmbH irgendwie in die ganze Sache involviert ist, wollten sich nicht äußern. Sie beantworteten keine unserer Fragen. Sie reagierten ziemlich uncool:

Tiemo Sehon ließ über einen Anwalt eine Unterlassungserklärung schicken, die binnen neun Tagen zu unterzeichnen sei. Und das sollte auch noch 1.524,15 Euro kosten. Abgelehnt!

Dürr und Burkard gingen komplett auf Tauchstation. Statt ihrer meldete sich die Akzo Nobel-Zentrale in den Niederlanden. Insgesamt benötigte man in dem Konzern mehr als drei Wochen: Erst dann schickte Konzernsprecherin Julia Huss eine Stellungnahme, die allerdings sehr kurz ausfiel und in der nahezu alle unsere Fragen unbeantwortet blieben. Der zentrale Satz lautet: „Im Allgemeinen, erkennen wir die in Ihrem Schreiben dargelegte Interpretation des Sachverhalts nicht an. Daher können wir Ihren Schlussfolgerungen nicht zustimmen oder sie bestätigen.“

Wir hatten allerdings weder den Sachverhalt interpretiert noch Schlussfolgerungen gezogen, sondern nur Fragen gestellt (Eine Dokumentation mit der Stellungnahme von Akzo Nobel im Wortlaut finden Sie hier). So bleiben uns die Fakten, wie sie sich anhand vorliegender Unterlagen und Informationen darstellen. Sie ergeben ein eindeutiges Bild.

ensutec-Geräte arbeiten bereits in Lackierkabinen in vielen Ländern

Zunächst aber ein Einschub: Wer ist eigentlich dieser Thomas Mayer? Und was macht seine Firma ensutec?

Thomas Mayer betreibt seit 2006 im schwäbischen Altheim ein Ingenieurbüro („ensutec engineering“) zur Projektierung und Optimierung von Lackieranlagen. Als Umweltingenieur ist er Ansprechpartner für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und an Innovationen für eine hohe Lackierqualität und Umweltschutz interessiert. Unentwegt tüftelt der heute 51-Jährige, wie er die Abläufe verbessern kann. Unter anderem entwickelte er 2011 eine Technik, die sich verkürzt mit „Verfahren und Verrichtung zur Aufbereitung von Druckluft“ beschreiben lässt. Mayer hat sich die „Druckluftionisierung ATEX“ patentrechtlich für ganz Europa schützen lassen (Aktenzeichen E 5405-PC-EP / EP 2 934 725).

Diese Technik bildet die Grundlage für ein Gerät, das von Mayer „Airmatic Zerstäubungsoptimierung“ genannt wird. Vereinfacht ausgedrückt: Druckluft wird gefiltert, auf dem Weg vom Schlauch zur Spritzpistole mit Hochspannungsstrom in Kontakt gebracht und schließlich erwärmt. Dadurch wird der Lack feiner zerstäubt, was für ein sichtbar ruhigeres und gleichmäßigeres Lackierbild sorgt. Zugleich wird der Lackverbrauch reduziert, und dank der Erwärmung werden auch noch die Trocknungszeiten verkürzt: Insgesamt können Lackierbetriebe ihre Kosten deutlich senken und die Qualität der Lackierung verbessern.

Über eine neu gegründete „ensutec Products GmbH“ stellt Mayer seit 2011 solche Geräte her und vertreibt sie in mehrere Länder. Zahlreiche Lackier-Unternehmen, darunter große Autohersteller, setzen heute auf die ensutec-Technik.

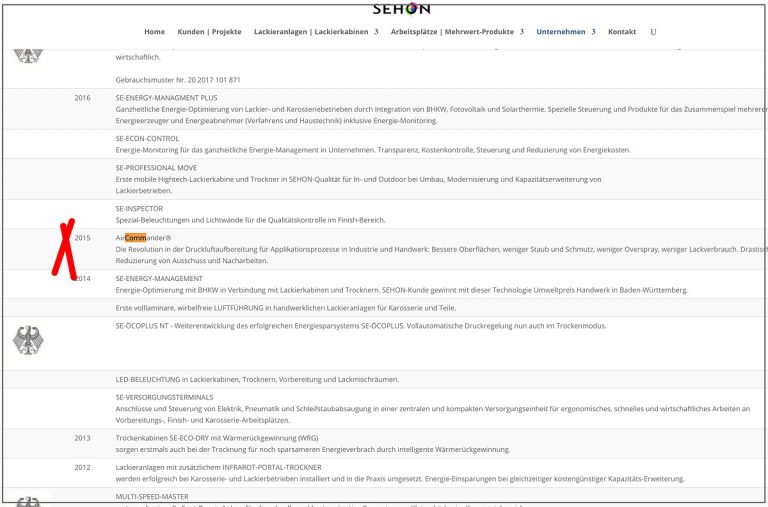

In dieser Zeit fand Tiemo Sehon Kontakt zu Thomas Mayer. Dem 51-Jährigen, der im Gewerbegebiet des 3700-Seelen-Dörfchens Gechingen (bei Stuttgart) Lackier-Anlagen produziert, wird ein ziemlich großspurig wirkendes Auftreten nachgesagt, was sich auch in seiner unternehmerischen Selbstdarstellung spiegelt: Breitbrustig nennt er sich einen „führenden Hersteller von innovativen Hightech-Lackieranlagen“.

Sehon wurde Kunde von ensutec: Er nahm die „Airmatic-Zerstäubungsoptimierung“ in sein Sortiment auf, benannte sie allerdings in „SE-Aircommander“ um. Der dadurch entstehende Eindruck, es handle sich um ein hausgemachtes Sehon-Produkt, war sicherlich nicht ganz unbeabsichtigt. Es passt ins Bild, dass Sehon den „Aircommander“ im Internet und in einer Firmenbroschüre als Arbeit seiner „hochqualifizierten Ingenieure und Konstrukteure“ ausgab. Wobei er natürlich stets in höchsten Tönen schwärmt. O-Ton Sehon über das ensutec-Produkt:

„Die Revolution in der Druckluftaufbereitung für Applikationsprozesse in Industrie und Handwerk: Bessere Oberflächen, weniger Staub und Schmutz, weniger Overspray, weniger Lackverbrauch. Drastische Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeiten.“

Angesichts solcher Lobeshymnen, die ensutec nachweislich von vielen Lackierbetrieben erreichen, darf man konstatieren, dass Airmatic ein hochinteressantes Gerät sein muss. Das ist inzwischen auch wissenschaftlich bestätigt:

In einem aufwendigen Projekt hat Mayer seine „Airmatic Zerstäubungsoptimierung“ gemeinsam mit der Hochschule Esslingen wissenschaftlich untersucht und weiterentwickelt. An den Kosten von über 500.000 Euro beteiligte sich die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Das Fazit der wissenschaftlichen Arbeit ist eindeutig und unmissverständlich:

„Im Ergebnis konnten nicht nur (…) Effizienzsteigerungen von durchschnittlich 15% erzielt werden. Die Oberflächengüte (…) konnte ebenfalls maßgeblich verbessert werden und die Reinigungsintensität der verwendeten Anlagen vermindert werden.“

So etwas hört auch ein Tiemo Sehon natürlich gerne: Wissenschaftlich untermauerte Positiv-Aussagen sind schließlich allerbeste Verkaufsargumente. Prompt konnte man in seinen Prospekten und auf seiner Internetseite den Satz lesen:

„Der SE-Aircommander Zerstäubungsoptimierung wurde wissenschaftlich, in Feldversuchen und in der Praxis untersucht und dabei deren Wirkungsweise bestätigt.“

Neuestes Produkt aus dem Hause ensutec: Die „Airmatic Revolution“, eine Lackierluft-Aufbereitung, mit der Lackierergebnisse noch einmal verbessert werden. Sie sorgt für prozesssichere und kürzere Trocknungszeiten und steigert damit – neben den nachgewiesenen Lackeinsparungen – die Effizienz, was zu weiteren Einsparungen bei den Kosten führt.

Dieses zweite ensutec-Produkt wurde von Sehon unter dem Namen „SE-Applikationmanager“ angeboten. Die Technik meldete Mayer zum Patent an, in diesem Fall holte er Tiemo Sehon dazu: Beide Unternehmer werden beim Patentamt München als Inhaber genannt. (Sehon hat seinen Anteil kürzlich einer Copps GmbH übertragen. Mehr erfahren Sie in unserem Bericht „Fachwelt rätselt: Neue Lackgeräte-Firma aufgetaucht – was steckt dahinter?“ ).

Einschub Ende.

Akzo Nobel plante die weltweite Vermarktung der ensutec-Geräte

Irgendwann müssen sie bei Akzo Nobel in Stuttgart aufgewacht sein. Geräte, die den Lackverbrauch signifikant reduzieren – die muss man als Lackhersteller verständlicher Weise nicht unbedingt mögen. Aber dann kam ihnen die Idee: Wenn man die ensutec-Geräte exklusiv vertreiben könnte, würde man sicher neue Kunden gewinnen können. Der einzelne Kunde wäre begeistert, weil er effizienter arbeiten kann und bares Geld spart. Bei Akzo Nobel wiederum würden mehr Kunden für mehr Umsatz sorgen…

Im August 2017 meldete sich Herr Dürr, der Technik-Manager von Akzo Nobel aus Stuttgart, telefonisch bei Thomas Mayer in Altheim: Er schlug ein Treffen vor. Schon wenige Tage später kamen die beiden Männer in der Stuttgarter Konzernzentrale in der Kruppstraße zusammen.

Es verging nahezu ein Jahr, dann schickte Dürr einen „Letter of Intent“ an ensutec-Chef Mayer:

„Wir von Akzo Nobel haben deshalb großes Interesse, die Technologie zu testen und in einem möglichen nächsten Schritt die Anlagentechnik im Paket mit unseren Produkten zu vermarkten. Wir können uns auch vorstellen, die Technik dann auch in Europa oder weltweit zu vermarkten.“

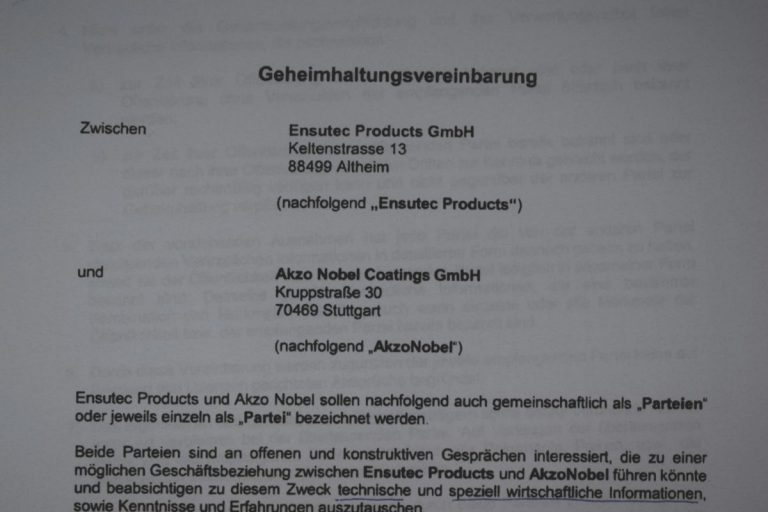

Schon einen Monat später unterzeichneten beide Seiten eine Geheimhaltungsvereinbarung. Es war der 6. August 2018, in dem zweiseitigen Papier findet sich auch diese Passage:

„Beide Parteien sind an offenen und konstruktiven Gesprächen interessiert, die zu einer möglichen Geschäftsbeziehung zwischen Ensutec Products und Akzo Nobel führen könnten, und beabsichtigen zu diesem Zweck technische und speziell wirtschaftliche Informationen sowie Kenntnisse und Erfahrungen auszutauschen.“

Es ging, so ist dem Werk zu entnehmen, um eine Geschäftsbeziehung ausschließlich zwischen Akzo Nobel und der ensutec Products GmbH. Eine weitere Firma war nicht involviert.

Darüber hinaus heißt es in dem Geheimhaltungsvertrag, dass die Parteien die vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei ohne deren Zustimmung weder unmittelbar noch mittelbar wirtschaftlich verwerten.

Alles klar? Alles klar!

Januar 2019: Akzo Nobel kündigt Einsatz der ensutec-Geräte an

In den nächsten Wochen wurde die Ensutec-Technologie in Stuttgart und in der Schweiz unter praxisnahen Bedingungen getestet. Bei Akzo Nobel müssen sie begeistert gewesen sein: Es funktioniert ja wirklich! In einem Bericht über die Tests bei der AMAG Autowelt in Dübendorf (Schweiz) heißt es:

„Der Prototyp des Applikationsmanagers konnte die versprochenen Vorteile des Systems in der Praxis aufzeigen und die Erwartungen zur Zufriedenheit erfüllen.“

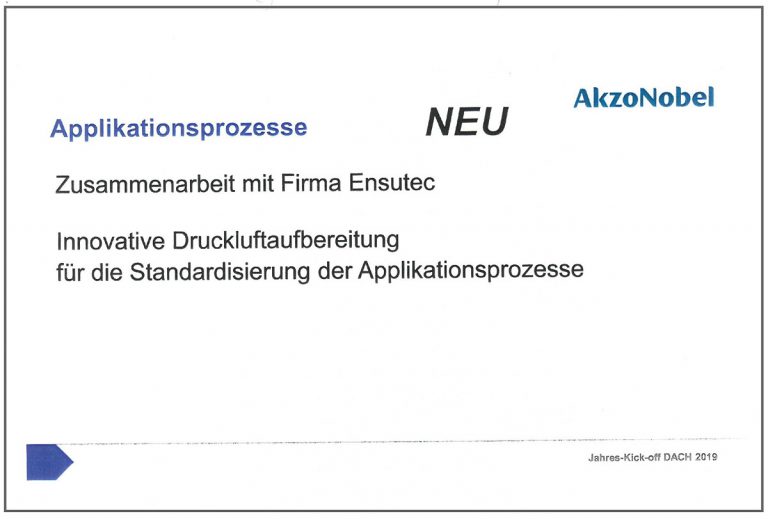

Armin Dürr drückte fortan aufs Gas. Es war am 25. Januar 2019, als sich im Radisson Blu Konferenzhotel Karlsruhe rund 150 Vertriebler und Techniker von Akzo Nobel trafen. Ihnen zählte der Technik-Manager in einem längeren Vortrag die vielen Vorteile auf, die sich für Lackierbetriebe ergäben, wenn sie ensutec-Geräte einsetzen würden.

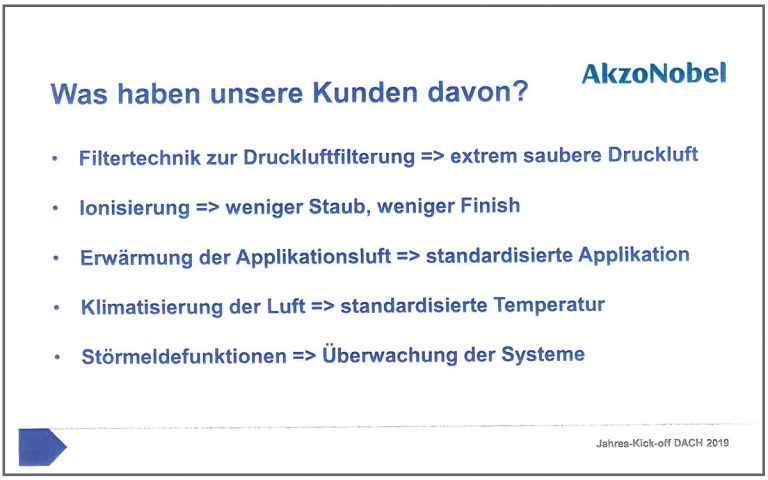

Aus dem Vortrag von Armin Dürr im Januar 2019 (zum Vergrößern anklicken): Von einer Zusammenarbeit mit der Firma ensutec sprach er, und dass die Kunden jede Menge Vorteile davon hätten…

Das Beste bewahrte sich Dürr bis zum Schluss auf: Akzo Nobel werde die ensutec-Geräte schon sehr bald einführen, verkündete er, nämlich zum 1. April 2019. Und das exklusiv! Und obendrauf gebe es – an dieser Stelle blätterte er das letzte Blatt seiner 16-seitigen Powerpoint-Präsentation auf – noch ein paar Extras: erstens ein Sales Portfolio incl. Vorteil-Nutzen-Argumentation, zweitens ein Leasingkonzept incl. Amortisationsrechnung, und drittens ein digitales Tool zur Ermittlung der passenden Konfiguration.

Vertriebler-Herz, was willst du mehr? Die Zuhörer, erinnert sich ein Teilnehmer, sollen begeistert gewesen sein, die ensutec-Geräte exklusiv zu bekommen!

Nach diesem „Jahres-Kick-off DACH 2019“ (DACH ist im Akzo Nobel-Jargon die Abkürzung für die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz) gingen die Verhandlungen mit Mayer weiter. Dürr agierte, als hätte Akzo Nobel die ensutec-Geräte bereits gekauft. Schriftlich bat er Mayer, zu den anstehenden Fachmessen zu kommen und dort seine Produkte vorzustellen. Das seien „immer Mega-Veranstaltungen“, schrieb er wie euphorisiert am 28. Januar 2019, „wäre toll wenn wir das hinbekommen würden.“

Aber noch war der Vertrag ja nicht unterschrieben, was jedoch – dachte zumindest Mayer – nur noch eine reine Formsache sein dürfte. Für den 6. Februar 2019 wurde ein weiteres Treffen in Stuttgart anberaumt. Letzte Verhandlungsrunde, um 16.30 Uhr sollte es losgehen, Mayer kam allerdings mit seinem Berater wegen dichten Verkehrs erst eine Stunde später an. Er erinnert sich: „Ein paar kleine Änderungen wurden durchgesprochen, es ging ganz fix. Wir waren uns einig, alles war besprochen. Der Start des Verkaufs war auf den 1. April 2019 festgelegt. Als wir gingen, hieß es, der Vertragsentwurf werde uns zur Durchsicht zugeschickt und müsse dann nur noch unterzeichnet werden.“

Zwei Phantasienamen sollten plötzlich Millionen kosten

Doch es kam anders: Wenige Tage später meldete sich Armin Dürr bei Thomas Mayer. Und was der Akzo Nobel-Manager sagte, „das war für mich eine echte Überraschung“: Akzo Nobel arbeite mit der Firma Sehon sehr gut zusammen, soll Dürr sinngemäß gesagt haben, und deshalb müsse man Firmenchef Tiemo Sehon mit ins Boot holen. Das sei eine Grundbedingung von Akzo Nobel, ohne die werde ein Vertrag nicht zustande kommen.

Als Mayer sich sperrte („Akzo Nobel wollte eine exklusive Vereinbarung mit ensutec. Was hatte die Firma Sehon damit zu tun?“) baute Dürr Druck auf. Am 22. Februar schrieb er in einer Mail an Mayer:

„Die Situation stellt sich aus unserer Sicht leider folgendermaßen dar, dass eine einvernehmliche Basis derzeit nicht gegeben ist. Diese Voraussetzungen erschweren das Erstellen des Vertrags (…) Das macht Herrn Burkard und mich sehr ungehalten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir den Start des Verkaufs für den 1. April 2019 geplant haben.“

Im Zeitraffer des Rückblicks wirkt es, als sei Mayer systematisch bedrängt worden: Entweder du einigst dich mit Sehon – oder wir machen keinen Vertrag mit dir.

Sehon wurde als erster konkret. Am 28. Februar 2019 meldete er sich telefonisch im ensutec-Büro. Mayer war nicht da, Sehon hinterließ eine Nachricht: Er erwarte für jedes verkaufte Gerät 15 Prozent Provision, notierte eine ensutec-Mitarbeiter als Mitteilung für ihren Chef.

Einen Tag später, am 1. März 2019: Krisensitzung in der Stuttgarter Konzernzentrale. Sehon war von den Akzo Nobel-Managern eingeladen worden. Hier erfuhr Mayer erstmals, was man von ihm konkret erwartet: Geschäftsführer Burkard und Armin Dürr sollen gesagt haben, so erinnert sich Mayer heute, man werde den Vertrag mit ihm gerne machen – allerdings wolle man die ensutec-Geräte unter den Namen „Aircommander“ und „Applikationmanager“ in den Markt bringen. Die Rechte an diese Namen lägen bei Sehon, den müsse man dafür bezahlen. Und das wiederum müsse Mayer übernehmen.

Dann war Sehon an der Reihe: Er verlange, so soll der Unternehmer aus Gechingen gesagt haben, dass Mayer ihm für jedes an Akzo Nobel verkaufte Gerät zehn Prozent vom Nettobetrag als Provision zahle.

Mayer heute: „Ich hätte bei einem Vertragsvolumen von 15 bis 30 Millionen bis zu drei Millionen Euro zahlen müssen – an eine Firma, die mit dem Deal erkennbar nichts zu tun hatte und keinerlei Ansprüche hatte. Was sollte das denn?“

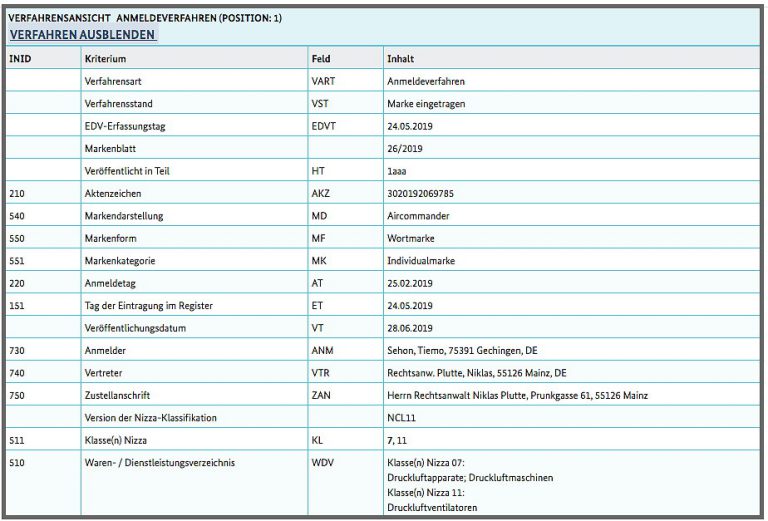

Die Information, dass die zwei Gerätenamen Sehon gehören, war übrigens absolut korrekt – und gleichwohl nahezu anrüchig: Sehon hatte seine beiden Phantasienamen, die er seit Jahren nutzte, tatsächlich als Marke schützen lassen – am 25. Februar 2019, also wenige Tage vor dem Treffen in Stuttgart. War das wirklich nur ein zeitlicher Zufall? Oder hatte er einen schnellen Hinweis aus dem Haus Akzo Nobel gegeben? Gab es vielleicht eine Absprache, wie man sich auf Kosten des Ensutec-Chefs ohne größeren Aufwand die Taschen voll machen könne?

Mayer lehnte die Sehon-Forderung ab. Heute sagt er: „Ich hatte ja nichts dagegen, dass Akzo Nobel für meine Geräte die Namensrechte von Sehon verwenden wollte. Aber warum sollte ich dafür viel Geld bezahlen?“

Es gibt seither viele weitere Fragen: Warum wurde dem innovativen Erfinder Mayer nach monatelangen Verhandlungen erst in allerletzter Minute eine horrend wirkende Provisionsforderung präsentiert? Versteht man ein solches Vorgehen bei Akzo Nobel unter partnerschaftlichem Miteinander, wie es der konzerneigene Verhaltenskodex verlangt?

Und auch diese Fragen stellen sich: Warum haben Burkard und Dürr den ensutec-Preis nicht schon während der Verhandlungen um zehn Prozent zu drücken versucht? Dann hätte ihr Arbeitgeber unmittelbar davon profitiert – und Akzo Nobel hätte die Namensrechte selbst ankaufen oder die Firma Sehon anderweitig alimentieren können…

Diese und weitere Fragen hatten wir an Akzo Nobel geschickt. In der Stellungnahme des Konzern wurde darauf nicht näher eingegangen.

Sehon, der unsere Fragen ebenfalls nicht beantwortete, hat seine angeblich so wertvollen Namen unlängst auf die neugegründete Firma Copps GmbH übertragen (mehr hier).

Sehons Forderungskatalog wurde immer länger

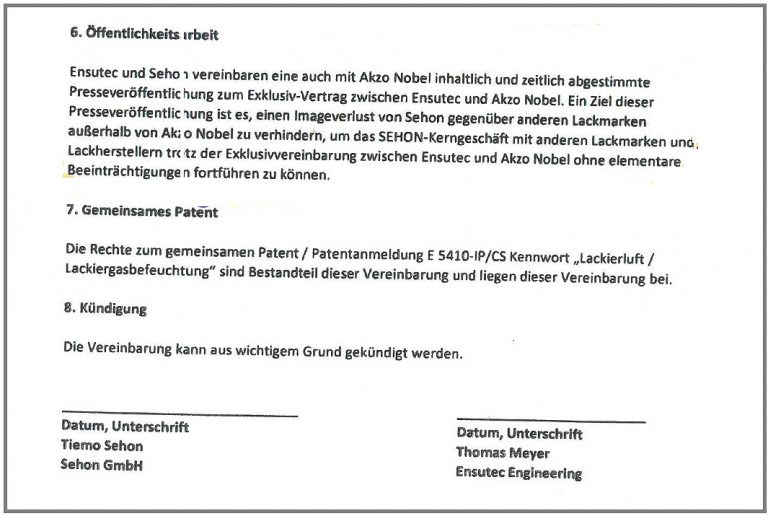

Sehon ließ damals nicht locker. Am 9. April 2019 schickte er den Entwurf für eine Vereinbarung an Mayer. Er schrieb sich darin eine Provision in Höhe von zehn Prozent zu. Als Gegenleistung bot er an, „die Verkäufe der Produkte bei Akzo Nobel-Veranstaltungen und Schulungen persönlich zu unterstützen“. Außerdem dürfe ensutec seine Markennamen „Aircommander“ und/oder „Applikationsmanager“ für die an Akzo Nobel gelieferten Geräte nutzen.

Gleich im ersten Absatz des zweiseitigen Papiers schrieb er:

„Akzo Nobel hat festgelegt, dass eine Exklusiv-Vereinbarung zwischen Ensutec und Akzo Nobel nur dann zustande kommen kann, wenn sich Ensutec und Sehon bis zum 15. April 2019 über die weitere Zusammenarbeit in Form einer schriftlichen Vereinbarung einigen.“

Sehon muss im festen Glauben gewesen sein, dass Mayer in Erwartung eines Geschäftsvertrages mit Akzo Nobel am Ende jede Forderung akzeptieren würde. Also packte er noch was drauf. So sollte Mayer faktisch alle Rechte an dem gemeinsamen Patent an ihn abtreten: „Gibt es keine Einigung, so entscheidet Sehon.“

Und schließlich findet sich auch noch dieser Satz in dem Sehon-Papier:

„Ensutec und Sehon vereinbaren eine auch mit Akzo Nobel inhaltlich und zeitlich abgestimmte Presseveröffentlichung zum Exklusiv-Vertrag zwischen Ensutec und Akzo Nobel. Ein Ziel dieser Presseveröffentlichung ist es, einen Imageverlust von Sehon gegenüber anderen Lackmarken außerhalb von Akzo Nobel zu verhindern, um das Sehon-Kerngeschäft mit anderen Lackmarken und Lackherstellern trotz der Exklusivvereinbarung zwischen Ensutec und Akzo Nobel ohne elementare Beeinträchtigungen fortführen zu können.“

Man muss diesen Absatz vermutlich mehrmals lesen, um das Ausmaß der Anmaßung zu realisieren: Da wollte Akzo Nobel mit einem Mittelständler einen Exklusivvertrag abschließen. Und Sehon wollte nicht nur Millionen daran mitverdienen, sondern auch noch mitentscheiden, wie der Deal des Weltkonzerns in der Öffentlichkeit dargestellt wird.

Und auch das ist bemerkenswert: Die Akzo Nobel-Manager nahmen das offensichtlich hin. Sie duckten weg, forderten wiederholt, dass der ensutec-Chef eine entsprechende Vereinbarung mit Sehon zu unterzeichnen habe.

Das Ultimatum des Akzo Nobel-Managers

Anwälte wurden eingeschaltet, der eine (von Mayer) fragte nach der vertraglichen Rechtsgrundlage solcher Provisionsforderungen, der andere (von Sehon) schrieb zurück: Wenn Akzo Nobel aufgrund der guten und seit Jahren bestehenden Geschäftsbeziehungen mit der Firma Sehon der Meinung sei, dass ein Vertrag mit ensutec nur unter Einbeziehung der Firm Sehon zustande komme, „ist eine solche unternehmerische Entscheidung – jedensfalls für mich – plausibel.“ Was Anwälte eben so schreiben.

Am 15. April 2019 stellte Akzo Nobel-Manager Dürr per E-Mail ein Ultimatum. Er setzte eine Frist bis zum Nachmittag:

„Sollte es zu keiner Telefonkonferenz oder in der Telefonkonferenz zu keiner Einigung kommen, platzt das sehr interessante Geschäftsmodell.“

Am 24. April war alles aus und vorbei. Dürr schrieb:

„Wir haben uns entschieden, das geplante Projekt des aktiven Verkaufs (…) nicht weiterzuverfolgen bzw. zu realisieren. Aufgrund der derzeitigen Marktsituation und der bestehenden Marktpräsenz der Firma Sehon im K&L-Markt war und ist eine gütliche Verkaufsvereinbarung zwischen den Firmen Ensutec und Sehon Grundvoraussetzung. Diese kam und kommt trotz vieler Versuche, Telefongespräche und Bemühungen unsererseits nicht zustande.“

Das war’s. Aus und vorbei.

Deal geplatzt.

Akzo Nobel meldete Kunstwort "Paint Perform Air" als Marken an

Und wie geht’s weiter?

Mayer macht weiter wie zuvor, vertreibt seine Geräte nun selbst. Die seien nach wie vor stark gefragt, sagt er. Um die Produktion ausweiten zu können, hat er im Altheimer Nachbarort Andelfingen eine neue Fertigungshalle bauen lassen.

Mayers Anwalt hat unterdessen die Zentrale von Akzo Nobel in Amsterdam angeschrieben: Er sieht im Ablauf der Verhandlungen mögliche Verstöße gegen die Compliance, weil offenbar die Geheimhaltungsverpflichtung nicht eingehalten worden war. Und vorsorglich macht er darauf aufmerksam, dass die Technik des „Paint Perform Air“ womöglich gegen Patentrechte Mayers verstoßen könne.

Wir haben den Konzern ganz konkret dazu befragt: Wurde gegen Compliance-Regeln verstoßen? Und wurden Patentrechte verletzt? Die wichtigsten Sätze aus der Antwort-Mail aus Amsterdam zu diesem Punkt (den vollständigen Wortlaut finden Sie hier):

„Akzo Nobel hat einen strikten Verhaltenskodex und fordert alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, sich daran zu halten.“

„Darüber hinaus respektiert Akzo Nobel die Rechte Dritter an geistigem Eigentum. Insbesondere haben wir keinen Grund zu der Annahme, dass die Patentrechte von Ensutec im Zusammenhang mit Akzo Nobels Produkteinführung ,Paint Perform Air‘ verletzt wurden.“

Akzo Nobel meldete Kunstwort "Paint Perform Air" als Marken an

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, aber dazu sagte die Konzernsprecherin leider nichts: Bei Akzo Nobel muss man unmittelbar nach Abbruch der Vertragsverhandlungen – oder vielleicht doch schon früher? – den Plan gefasst haben, die erfolgreichen ensutec-Geräte selbst auf den Markt zu bringen. Man kannte sich schließlich aus, hatte die Technik während der Testläufe hinreichend studieren können.

Am 28. August 2019, also nur vier Monate nach dem Scheitern der Verhandlungen mit ensutec, meldete eine Kölner Anwaltskanzlei im Auftrag von Akzo Nobel das Kunstwort „Paint Perform Air“ beim Patentamt in München als Wort-/Bild-Marke an. Diese wurde inzwischen unter der Nummer 018117280 registriert. Die vier Icons im Logo sollen darstellen, worum es geht: Filterung, Erwärmung. Befeuchtung. Lackierschlauch.

Mayer sagt: „Damit bietet diese angeblich ,einzigartige Technologie‘ von Akzo Nobel genau die Eigenschaften, für die meine Produkte mit patentierter bzw. zum Patent angemeldeter Technik seit Jahren stehen.“

Er zeigt ein Dokument vor, es stammt aus dem Haus Akzo Nobel: Darin hatte Armin Dürr – es war im Januar 2019 – die wichtigsten Eigenschaften der ensutec-Produkte wie folgt beschrieben. „Ionisierung der Oberfläche und Druckluft“, „Erwärmung der Druckluft“ und „Befeuchtung der Druckluft“.

Kein Jahr später, im November 2019, umschrieb derselbe Dürr die „einzigartige Technologie“ des Akzo Nobel-Konzerns mit diesen Worten: „Das System schafft und erhält ladungsfreie Oberflächen, temperiert und befeuchtet die Druckluft.“

Es liest sich tatsächlich so, als habe die damalige Beschreibung der Airmatic-Technologie als Blaupause für die heutige Beschreibung des Paint Perform Air herhalten müssen. Nur im Preis setzt der Weltkonzern unstrittig ganz eigene Akzente: Während ensutec die Basis-Version des Geräts Airmatic Revolution schon ab 20.000 Euro liefert, soll der Paint Perform Air laut dem Fachblatt F+K stolze 33.500 Euro in der mobilen bzw. 35.000 Euro in der fest verbauten Version kosten.

Die Lackbranche ist seither in Aufruhr: „Was ist nur los bei Akzo Nobel, dass man uns eine längst bekannte Technologie als Innovation unterzujubeln versucht?“ sagt der Betreiber eines großen Lackierunternehmens.

Wir baten den ausgewiesenen Fachmann um eine Einschätzung zum Paint Perform Air. Der Lackier-Eperte las die Dürr-Sprüche bei der Frankfurter Präsentation – und kommentierte sie jetzt trocken im Stil des großmäuligen Videospots:

„Die Welt erlebt immer wieder Stillstand. Akzo Nobel bringt jetzt eine Kopie auf den Markt, die nichts verändern wird.“